发现边地——营造学社在西南

收起

免费

活动内容收起

活动主题

发现边地:营造学社在西南

分享嘉宾

冯棣

重庆大学建筑城规学院教授、博士生导师

丁垚

天津大学建筑学院教授

建筑历史与理论研究所所长

博士生导师

主持嘉宾

张星云

《三联生活周刊》主笔

活动时间

2023年4月1日(周六)19:00-21:00

活动地点

SKP RENDEZ-VOUS

活动地址

碑林区长安北路 261 号 西安 SKP 9F 活动区

活动费用

免费

活动当日凭报名短信入场

【活动内容】

从北平到昆明,是一段长达三个月的跋涉,其中,他们在湖南停留了两个月,再南下至昆明。到了长沙之后,林徽因在当时给沈从文的书信中写道:“我们太平时代考古的事业,现在谈不到别的了。在极省俭的法子下维护它不死,待战后再恢复算最为得体的办法。”未来几年,营造学社一直在炮火中辗转,从长沙到昆明,再到李庄。

而对刘敦桢来说,长沙具有特殊的意义。刘敦桢是湖南新宁人,自小在长沙读书,日本留学归来后,又短暂地在湖南大学教了一段时间书,在这期间,还为湖南大学设计过两栋教学大楼。梁刘两家从北平南迁至长沙时,刘敦桢带着妻儿回到了湘西南的新宁县。刘敦桢一边回老家小住一段,一边就地展开了建筑调查。其中最重要的就是对当地江口桥的调查,以此为基础,几年后他写出了这篇《中国之廊桥》。刘氏本是当地的望族,祖宅也典型,刘敦桢又在闲暇之余,绘制了一幅刘氏老宅的平面图,收录在之后的专著《中国住宅概说》里,成为湘南民居的一则实例。

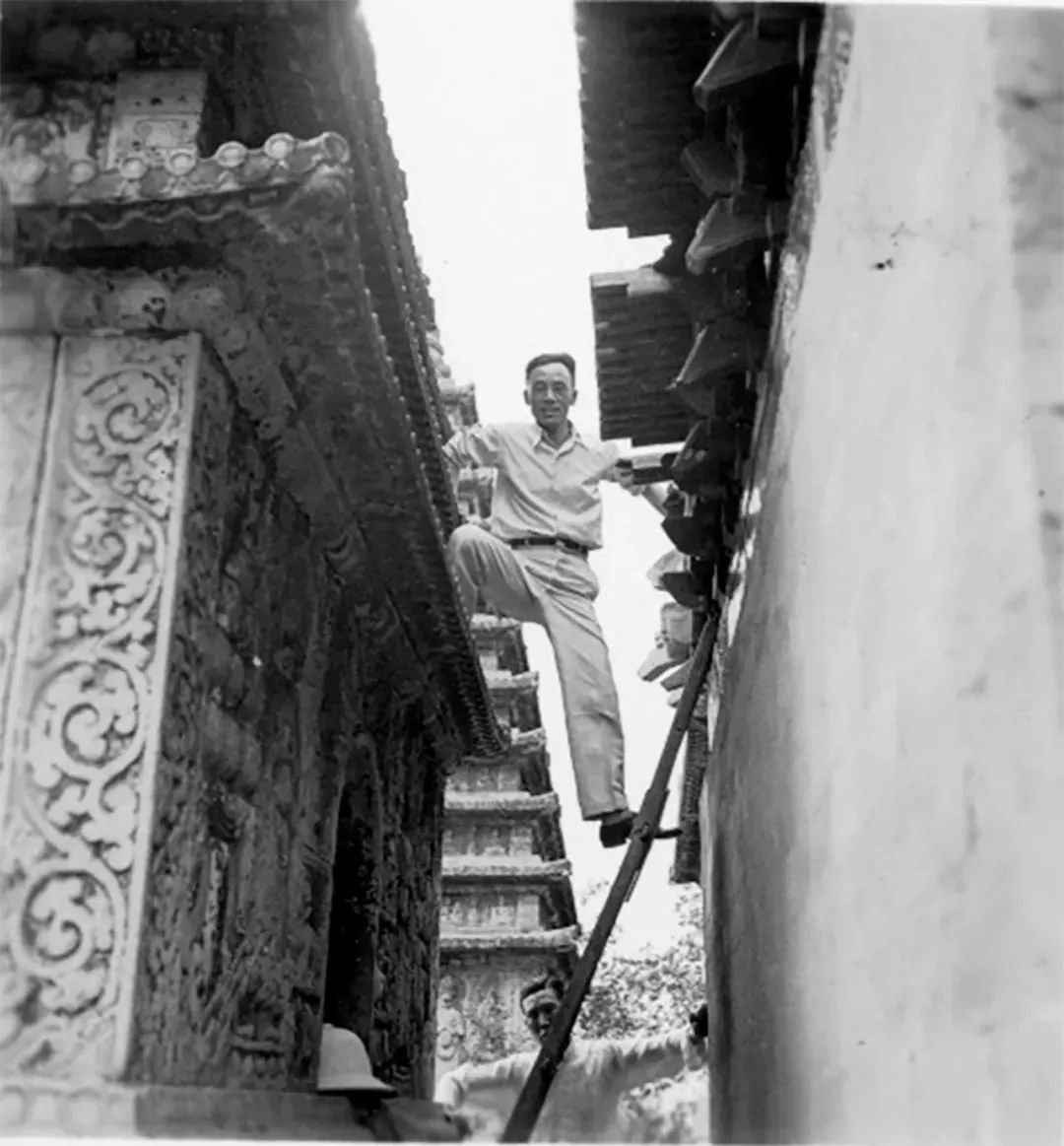

▲1936年,刘敦桢(下)与杨廷宝(上)

勘察真觉寺金刚宝座塔现状

这两件事,既私也公。按照营造学社的惯例,这类地域性的民间建筑几乎不会纳入考察范畴,他们偶尔调查过窑洞,但都是“边角料”。因为当时抢救性地保护那些“纪念碑性”的大木构建筑更为重要,并且要以它们为实例,破解《营造法式》这本“天书”。无法作为案例的地域性建筑,优先级就靠后一些。

但一路向南走,学社看中国古代建筑的视野被逐渐打开。除了那些可以印证《营造法式》的唐宋之后的官式建筑以外,地域性建筑、遗存也开始进入他们的考察范围。刘致平在昆明考察了民居样式“一颗印”,刘敦桢专门详细解读了大理国遗存的经幢,又带队在滇西北考察了一番。1939年8月,学社迎来了最大规模的一次田野考察,前往川、康地区,时间近半年。

起初他们依旧想找木构建筑,结果却令人失望。在明末张献忠入蜀之后,木构建筑被毁了不少,加上有些地处偏远,学社成员也没能发现。但是汉阙、崖墓、佛教造像、民居、道观、清真寺……这些其他类型的遗存都在意料之外,令人欣喜,这些地域性建筑与遗迹,成为川、康调查的主角。一路上,他们拍摄了大量照片,三四十年代四川的建筑、古物、风土、风情都在这些照片中清晰地浮现出来。

关于营造学社的西南考察之旅,或许你还想了解更多。

2023年4月1日19:00,我们邀请到重庆大学建筑城规学院教授冯棣,天津大学建筑学院教授丁垚,由《三联生活周刊》主笔张星云担任主持,聊聊在这段深入西南的古建筑考察中,营造学社的种种发现。

*内容来自三联生活周刊《发现边地》,有删减。

【分享嘉宾】

冯棣

重庆大学建筑城规学院教授、博士生导师。研究方向:建筑历史与理论。著有《半部中国建筑史的佐证研究:梁思成及营造学社在西南的学术史贡献》《中国营造学社西南纪年事辑(1937一1946)》《营造学社在西南之——云南(1938年1月-1941年11月》等。

丁垚

天津大学建筑学院教授,建筑历史与理论研究所所长。主要研究领域,辽代建筑、中国现代建筑学术史。著作及合著有《梁思成建筑设计作品辑略》《蓟县独乐寺山门》《义县奉国寺》《营造法式辞解》等。

【主持嘉宾】

张星云

《三联生活周刊》主笔,《发现边地:营造学社在西南》策划人之一。

【推荐阅读】

《梁思成的作业》

作者:梁思成

出版社:中国青年出版社

一百年前,梁思成先生在宾夕法尼亚大学学习,本书收录了梁先生先生上建筑史课的作业、笔记和手绘建筑图,涵盖了文艺复兴时期意大利、法国的170座伟大建筑与80位杰出建筑师,内容详实而有趣,令人身临其境地上了一门完整的西方建筑史课。

当时年仅二十岁出头的梁思成从这里进入“建筑”的大门,为他今后成为古建筑研究一代宗师奠定了坚实的基础,从梁思成当年的课堂及课外的绘图作业中也可看出他当年所下的苦功,这批珍贵的笔记和作业也成为他日后研究中国建筑史的重要基础之一。

本书由著名设计师白凤鹍先生设计,纯手工线装,原大复刻,真实再现了梁思成先生一百年前的笔记本原貌,随书赠送梁启超给上学时候的梁思成写的家书及当时的历史照片。本书的腰封的背面也有精心的设计,等你来发现。一颗种子是如何长成参天大树,这本书真实地体现了中国古建筑研究一代宗师梁思成的成长之路。

梁思成《图像中国建筑史》手绘图

作者:梁思成

出版社: 新星出版社

本书源自梁思成先生绘制的《图像中国建筑史》插图。原件已由林洙先生捐献给国家图书馆,为这次出版,林洙先生特意请国图翻拍了原作交由我们使用。可以毫不夸张地说,本次印制出来的图案,其清晰度、还原度,已经远好于当年美国麻省理工学院出版社出版、并获当年“全美youxiu出版物”荣誉的首版《图像中国建筑史》插图。

一九三一年,梁思成与中国营造学社的同仁开始对中国古建筑展开系统的考察与研究,得以在此基础上大致廓清了中国古代建筑的发展脉络。一九四四年抗战胜利前夕,在四川南溪李庄,梁思成完成了他平生第一部《中国建筑史》的书稿;两年后,又完成了英文版的《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)书稿。从某种程度上说,这本图解中国古代建筑史著作的成功,很大程度上得益于其丰富而翔实的插图。

梁思成笔下的中国古建筑测绘图,一方面秉承了西方建筑学的制图手法及其蕴含的西方古典主义美学精神,另一方面又创造性地融入了中国传统工笔和白描的技巧, 更好地呈现出中国古建筑独特的美感,这在世界建筑史经典著作的插图风格中也可谓独树一帜。另外,从这批图纸中还可以清晰地勾勒出中国古代建筑史的概要,即便不看任何说明文字,单是欣赏这批插图,也能对中国古建筑有个粗略的了解。尤其是当中许多专门绘制的“综合集成式”插图——把一批经典建筑或者单座重要建筑的不同图纸,通过精心安排的构图,组合成一幅完整的大图,并且在图中加入中英文双语解说,图文并茂,信息量很大。可以说,这批图纸既是赏心悦目的画作, 更是对古人营造秘诀的图解。

此次在林洙先生帮助下,读库将其中五十九幅宝贵的手绘建筑图纸重新修复,展现在读者面前,相信喜爱中国古建筑的人都能从中获得美的享受,也希望可以给当下的建筑业人士和建筑系学子提供丰富的养分和借鉴。

活动标签

最近参与

报名须知

1、本活动具体服务及内容由主办方【SKPRendezvous】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。

2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。

SKPRendezvous

SKPRendezvous